当传统的思政课堂围墙被打破,一场别开生面的“行走课堂”拉开帷幕。自2021年以来,巴林左旗以“行走的思政课”为理念,依托辽上京遗址、辽上京博物馆等文化资源,构建起“考古体验+非遗传承+科技赋能+民族团结”的立体化研学体系,累计组织全旗30余所中小学、超1.2万名各族学生参与沉浸式文化实践,让千年辽文化成为滋养民族团结之花的精神沃土,以多元旅程为载体,让莘莘学子在探索中感悟,于感悟中筑牢信仰根基 。

考古探秘:触摸历史肌理,点燃探索热情。巴林左旗将考古现场转化为教学课堂,让各族青少年在实践中感受历史的温度。“小小考古家”研学活动中,学生们在辽上京遗址进行模拟发掘。通过地层清理、文物测绘等环节,亲手发掘出带有汉式龙纹和契丹卷草纹的瓦当残片,学生巴特尔兴奋地说:“这就是我们和祖先一起生活的证据!”这种具象化的历史体验,使“三个离不开”思想在青少年心中悄然扎根。

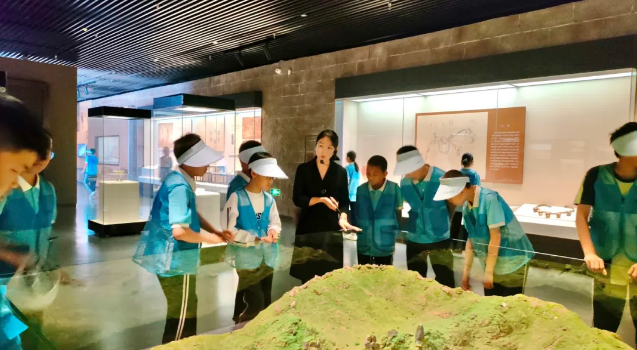

在辽上京博物馆,学生们通过《契丹王朝》专题片和教师讲解建立历史认知,近距离观察鸡冠壶、契丹字银币等馆藏文物,其中74件国家一级文物如契丹文墓志、泥塑罗汉像等,让孩子们直观感受古代工匠的精湛技艺。更具突破性的是2025年研学活动中,学生们参与契丹文字拓印,在宣纸与油墨的交融中解码神秘的契丹大字,深刻体会到文字作为文化载体的生命力。

非遗活化:解码文化基因,培育创新精神。巴林左旗将辽时期非遗技艺转化为研学课程,让学生在动手实践中感受文化生命力。在“红领巾游赤峰”活动中,各民族学生在笤帚苗博物馆学习非遗编织技艺,学生王雨桐将编好的中国结造型笤帚送给同学苏日娜,寓意“民族团结如绳紧密”。在大良沟辽瓷山庄,学生们从揉泥拉坯到釉色绘制,完整体验国家级非遗辽瓷制作的传承脉络,部分作品还被选入“辽文化进校园”成果展。

童声传扬爱国情,童心讲述家乡美。“小讲解员”品牌项目持续深化,自2021年启动以来,辽上京博物馆开设培训课程,累计培养青少年讲解员150余名。这些文化小使者不仅掌握文物讲解技巧,更通过形体礼仪训练提升综合素质。学生刘畅在参与后表示:“讲解辽代壁画时,我仿佛穿越到了千年前的宴饮现场。”该项目还衍生出线上云讲解等创新形式,相关视频在社交媒体播放量突破50万次。

科技赋能:打破时空界限,重构学习场景。巴林左旗积极探索“考古+科技”的研学新模式,营造研学文旅新赛道、新体验、新场景。在辽上京博物馆,学生通过MR混合现实设备,沉浸式体验辽代宫城的朝会场景;VR技术则让他们穿越到西山坡佛寺遗址,与修复后的泥塑罗汉像进行对话。2024年启动的“数字辽上京”项目,利用厘米级多源数据采集技术,实现了皇城建筑的高精度复原,学生可通过手机APP扫描遗址获取三维历史信息,真正做到“让文物活起来”,这种科技融合的教育方式显著提升了学习效果。据辽上京博物馆统计,使用数字化手段后,学生对历史知识的掌握度提升40%,对考古学的兴趣度提高65%。巴林左旗文旅局负责人表示:“我们正在开发‘辽上京研学元宇宙’,未来学生可通过虚拟分身参与考古发掘,实现跨时空的文化传承。”

协同育人:构建全域网络,深化文化认同。巴林左旗构建起“政府主导、学校主体、社会参与”的研学生态,确保研学活动高效落地。2024年启动的全旗中小学生研学实践教育工程推出涵盖辽文化、地质科普、生态保护等主题的10条研学线路,开发7类45节特色课程,形成系统化育人体系。赤峰众联时代城等企业捐赠价值1039万元的研学资源,与学校共建实践基地,实现文旅资源与教育需求的精准对接。

跨区域交流成为民族团结的生动实践。“品千年契丹辽韵”研学活动吸引赤峰三旗县200余名各族学生参与,共同创作《民族交融长卷》,用艺术形式展现各民族交往交流交融的历史。据不完全统计,近两年来巴林左旗学生对家乡文化的认同感提升58%,主动参与文化保护的青少年志愿者队伍扩大3倍。

如今的辽上京国家考古遗址公园,时常能看到身着汉服的学生在夯土城墙上诵读诗歌或是围坐在一起讨论历史故事。正如巴林左旗教育局相关负责同志所言:“我们不仅要守护好文化遗产,更要让这些千年瑰宝成为滋养青少年成长的精神源泉,让辽文化在新时代绽放新的光彩。”随着文旅体农商融合战略的深入推进,巴林左旗正以文化研学为纽带,书写着民族文化传承与青少年成长的新篇章。